Les origines d’une industrie – 1795-1835

Dans le Bas-Rhin, l’industrie cotonnière est apparue dans la Vallée de la Bruche et y est restée confinée jusque vers 1905. Il faut remonter aux dernières années du XVIIIème siècle pour trouver les traces des premiers établissements ayant travaillé le coton.

C’est en 1795 que Xavier Muller, tanneur et maire de Schirmeck, s’associant à son cousin F. X. Mertian, fonde à Schirmeck, sous la raison sociale « Muller et Mertian », une filature de coton installée sur la Bruche, à l’endroit où se trouvera plus tard le Tissage dit « Faubourg ». Cette société en nom collectif fut dissoute en 1821, puis reprise par la société Muller et Fils. Il semble bien que cet établissement fut la première filature de coton dans la Vallée de la Bruche.

S’il est question, dans certaines chroniques de « filature » introduite au Ban-de-la-Roche du temps du pasteur Oberlin (1767-1826), par une Société Marien Reber, il y a tout lieu de croire qu’il s’agit plutôt de simples « rouets » avec lesquels on filait en chambre, et non pas de « filatures », au sens des usines qui apparaîtront plus tard.

Par un décret rendu à Berlin en décembre 1806, Napoléon Ier éleva le rempart du blocus continental contre l’industrie et le commerce anglais; de nouveaux établissements se créèrent alors dans l’Empire, vers les années 1807 – 1808, de façon à pallier le manque de produits manufacturés provenant jusqu’alors de Grande-Bretagne.

À cette époque vivait à Rothau Jonathan Wiedemann, homme de décision et de volonté. Il construisit une petite filature dans son village, commandité par Mathieu Pramberger, drapier rue des Hallebardes à Strasbourg. Les « filés » qui en sortaient étaient absorbés par de nombreux métiers à bras, qui, les uns groupés dans des bâtiments plus ou moins bien aménagés, les autres en chambre, chez l’habitant, battaient d’un rythme lent et régulier. La marche victorieuse des armées napoléonniennes procurait alors aux produits de l’industrie française des débouchés dans presque toute l’Europe.

Les « manufactures » de la Vallée de la Bruche traversèrent de ce fait une ère de prospérité de courte durée toutefois, car les événements politiques se succédèrent bientôt avec la fortune que l’on sait. La chute de l’Empire entraina celle de bien de ses citoyens qui – dans un cadre plus modeste – avaient été des créateurs. Ce fut le sort de Jonathan Wiedemann qui, ne pouvant plus lutter, se retira à Mulhouse en 1815, laissant son affaire à son principal créancier, Mathias Pramberger. Celui-ci mourut en 1817 et ce fut sa veuve, femme de grande intelligence et de haute valeur morale, qui continua l’exploitation de la petite filature de Rothau. Cette filature fut remplacée en 1825 par une autre, qui elle-même, céda la place en 1831 à un grand bâtiment qui fut démoli en ??? Emue par la misère qui règnait dans la Vallée au début de la Restauration – plusieurs récoltes manquèrent totalement, notamment celle de 1817, mettant la population dans une situation fort précaire – Mme Pramberger s’ingénia à procurer du travail aux habitants, non seulement de Rothau, mais également des villages environnants. C’est ainsi que des tissages à bras furent créés à Neuviller, Natzwiller, Wildersbach, et même à Grendelbruch. Là où la place le permettait, on monta également des métiers en chambre. Alimentés par la chaîne et la trame filées à Rothau, tous ces métiers tissaient des « toiles » qui étaient apportées à la petite teinturerie installée à côté de la filature de Rothau. Admirablement secondée par un collaborateur de grande valeur, M. Portait, Mme Pramberger vit ses affaires rapidement prospérer.

En 1818, Jean Malapert, originaire de Poitiers et ancien pharmacien-major de l’armée du Rhin, vint s’établir à La Broque après avoir exploité en collaboration avec John Heywood -dont il sera question plus loin – une petite filature à Strasbourg. Un vieux moulin, situé au bord de la Bruche attira son attention et il pensa en utiliser la chute d’eau pour y installer ses machines. Il y renonça après étude et fit l’acquisition, à Schirmeck, du terrain du Bergaupré sur lequel il construisit une filature à étages. Jean Malapert s’associa pendant quelques années à M. Portait qui dirigeait également les établissements de Mme Pramberger, puis prit comme collaborateur son fils Camille, qui, après le décès de son père, créa la société en commandite C. Malapert et Cie, avec ses deux beaux-frères comme partenaires.

En janvier 1826, un groupe de Strasbourgeois créa la Filature de Poutay, se rendant compte que la Bruche offrait des conditions de force motrice très favorables, et appréciant également la présence d’une main-d’oeuvre abondante dans les localités riveraines.

Enfin, dans les années 1825 à 1830, John Heywood, d’origine anglaise, après avoir introduit l’industrie cotonnière du côté de Senones, vint monter à La Broque un tissage mécanique, dans l’ancien pavillon de chasse des princes de Salm.

On raconte que John Heywood avait usé d’un stratagème fort ingénieux pour introduire en France les plans et dessins des machines construites en Angleterre, documents dont la législation britannique interdisait très sévèrement l’exportation. En ce temps-là, la mode était aux cols largement ouverts et aux cravates faisant deux ou trois tours de cou. Ce serait dans les plis d’une de ces cravates aux grandes allures que Heywood aurait rapporté d’un voyage dans son pays d’origine, les dessins que les constructeurs de France s’empressèrent d’étudier et d’en tirer partie. Vers 1830, le développement pris par son usine de La Broque incita John Heywood à en créer deux nouvelles à Lutzelhouse et à Muhlbach. Ces cinq établissements textiles représentaient, pendant le premier tiers du siècle dernier, les seuls en activité dans la vallée de la Bruche. Il y a lieu toutefois de signaler, comme industrie similaire, la rubannerie de la maison Legrand à Fouday.

Les bâtiments, presque toujours à plusieurs étages, ainsi qu’en font foi les estampes de l’époque, étaient fort bien construits. Les murs, d’épaisseur respectable, avaient une solidité à toute épreuve, et ceux que leurs propriétaires ou futurs acquéreurs se virent, pour une raison ou une autre, obligés d’abattre, donnèrent bien du mal aux démolisseurs. On ne ménageait, au début du XlXème siècle, ni la pierre, ni le mortier, ni le bois.

À cette époque, l’eau était la seule force motrice qui actionnait les broches et – plus tard – les métiers mécaniques. Le débit de la Bruche, sur laquelle étaient installées des roues d’eau au mouvement lent et majestueux, des turbines déjà plus rapides, mais encore bien rudimentaires, était alors bien plus régulier qu’aujourd’hui. La grande réserve que constituaient les forêts environnantes, plus boisées qu’à présent, assurait, même pendant les étés chauds, une provision d’eau suffisante.

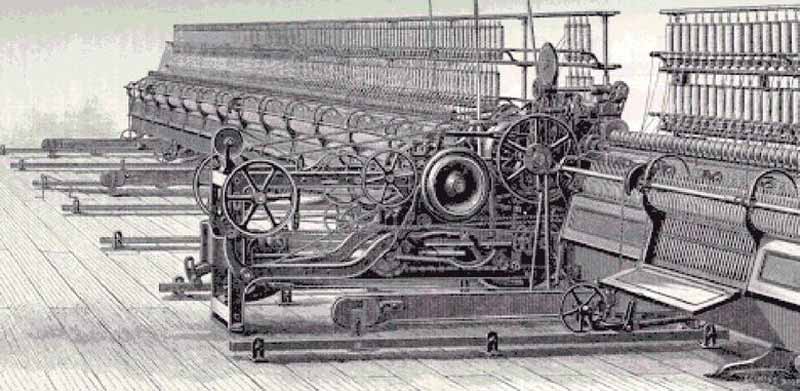

Les transmissions composées d’ »arbres carrés », tournés simplement aux endroits où ils étaient supportés par les paliers, mettaient en mouvement les broches, les machines de préparation et les métiers et ceci, tout au moins au début des « manufactures », au moyen de planchettes en bois, plates et minces, reliées entre elles par des rubans ou même de la simple ficelle; les courroies en cuir n’apparaitront que plus tard. Peu à peu, encouragées par les résultats obtenus par l’industrie textile dans le Haut-Rhin, les différentes filatures de la Vallée de la Bruche firent l’acquisition de machines à vapeur, auxquelles le langage courant donna le nom de « pompes », probablement en raison du fait que les moteurs à balancier de ce temps rappelaient beaucoup une pompe aspirante et refoulante.

Le combustible était amené par la route depuis Strasbourg; de nombreux rouliers, établis dans les villages que traversait alors la route nationale Strasbourg-Saint-Dié, louaient leurs services aux industriels pour effectuer ce transport. Les villages d’Entzheim, Duttlenheim, Dinsheim, et d’autres encore, possédaient de nombreuses écuries, avec de forts beaux chevaux. Les rouliers faisaient de bonnes affaires; les aubergistes, qui s’échelonnaient en nombre respectable le long de la route, également.

Le coton était transporté comme la houille; de grandes voitures bâchées, traînées par trois ou quatre chevaux attelés en flèche, amenaient les balles que les voiliers avaient transportées d’Amérique en France depuis le « Hâvre-de-Grâce » jusque dans la Vallée de la Bruche; le voyage durait trois semaines et plus. Le temps se mesurait alors à une autre échelle que de nos jours !

L’éclairage se faisait au moyen de quinquets à bien faible luminosité, et combien dangereux en ce qui concerne les risques d’incendie !

À cette époque, le travail de certaines machines à filer s’exécutait, à la fois, sous l’action du moteur hydraulique ou thermique, et sous la poussée de l’ouvrier fileur et de ses ouvriers rattacheurs. Si la sortie du chariot du Mule-Jenny (l’ancêtre du « Selfacting ») s’opérait mécaniquement, la rentrée en revanche se faisait à bras d’homme. Quand on songe qu’un métier sortait de 60 à 80 fois par heure, et que le trajet du chariot était d’environ deux mètres, on peut se représenter à quel effort était astreint le personnel attaché à ces machines. Et la journée de travail comptait pour le moins treize heures!

Les efforts des industriels, moins absorbés, moins « stressés » que de nos jours, se portaient souvent vers l’amélioration de leur matériel; car si celui-ci s’enrichissait régulièrement des progrès et l’expérience acquis par des fileurs et tisseurs attentifs, il restait toutefois fort rudimentaire; et il fallu une forte dose de persévérance, une volonté de fer et une patience à toute épreuve pour vaincre les obstacles qui se présentaient quotidiennement. Ouvriers et patrons de cette époque ont bien droit à la reconnaissance de leurs successeurs; le chemin a été bien déblayé. Mais ce fut justement cette ardeur à la recherche, cette volonté tenace d’améliorer les conditions de travail qui forma l’équipe de praticiens chez qui beaucoup de bon sens, un esprit d’observation et un labeur obstiné comblaient aisément les lacunes qu’un manque de théorie avait pu générer. C’est aussi à cette rude école que se formèrent bien des fondateurs de maisons nouvelles qui, de 1835 à 1870 s’ajoutèrent aux établissements déjà existants.

L’extension de l’industrie cotonnière

En 1835, Charles Spach créa à Rothau une retorderie de coton spécialisée dans la fabrication du fil à coudre et à broder. Vers la même époque, la maison Malapert construisit à Schirmeck le tissage mécanique dit « de la Tuilerie ».

En 1840, Jean-Frédéric Jacquel, directeur du tissage de Mme Pramberger, acquit de celle-ci un de ses tissages à bras, situé à La Haute-Goutte Natzwiller; ce tissage contenait une cinquantaine de métiers à bras, avec lesquels il travailla jusqu’en 1843, et qu’il remplaça par un tissage mécanique mû par une roue d’eau « en-dessous ».

En 1857, Gédéon Marchal monte une filature à La C!aquette, commune de La Broque. En 1865, son frère Charles établit une filature à Rothau, en dehors du village. Dans la même année, Jonathan Claude installe un tissage mécanique à Wildersbach, auquel il adjoint une retorderie. Il existait donc, en 1870, neuf établissements textiles, une fabrique de fil à coudre et une rubannerie dans la Vallée de la Bruche:

• Messieurs Muller et Fils , qui possédaient une filature à Schirmeck, fondèrent en 1840, au Mullerhof près d’Urmatt, une filature d’environ 2 000 broches et un tissage de 200 métiers, tout en conservant la filature de Schirmeck

• La maison Vve Mathieu Pramberger construisit en 1835 le tissage de la « Forge », dans lequel rapidement, les métiers mécaniques, remplacent les métiers à bras. Après le décès de Mme Pramberger, survenu en 1847, sa maison, déjà depuis quelques années dirigée par Gustave Steinheil, change de raison sociale et devient la Société en commandite G. Steinheil Dieterlen et Cie, M. Steinheil ayant son beau-frère, M. Christophe Dieterlen, comme co-gérant.

• Vers 1835 ou 1840, John Heywood se retira des affaires, et son oeuvre fut continuée par son fils Gustave, en association avec son gendre Seillère et Georges Scheidecker. Après la retraite de Gustave Heywood, Seillère et Georges Scheidecker restèrent seuls associés, et furent remplacés plus tard par le gendre de Seillère, de Régel, et Léon Scheidecker. C’est à cette époque que se créa la raison sociale Scheidecker, de Régel et Cie , avec filatures et tissages à Lutzelhouse, Muhlbach et La Broque.

• Vers 1832, la filature de Poutay installa une centaine de métiers à tisser.

• Jean-Frédéric Jacquel céda, en 1852, son tissage mécanique de 64 métiers à son fils Gustave. Celui-ci construisit l’année suivante un bâtiment (existant encore actuellement) dans lequel il transporta ses métiers, en y ajoutant 96 autres, dits métiers de « Schirmeck » (appelés ainsi parce qu’ils étaient construits sur le modèle de ceux dont John Heywood, on se souvient comment, avait introduit les plans en France). Les constructeurs en étaient les frères Wiedemann. Le ler janvier 1860, Paul Jacquel, frère aîné de Gustave, lui acheta tout l’établissement. Gustave Jacquel fonda à son tour le tissage de Vacquenoux, près Schirmeck. De retour d’un voyage en Angleterre, en 1862, Paul Jacquel monta une filature de 2 400 broches livrées par la maison Platt à Oldham. En 1867, une mèche de coton jetée par dessus un bec de gaz (car dans bien des filatures et tissages l’éclairage au gaz de Boghead avait remplacé les quinquets) provoqua l’incendie de toute la filature, celle-ci fut reconstruite de 1868 à 1869 et on y installa 6 700 broches Platt.

• Les maisons Claude Frères (Jonathan Claude s’étant adjoint son frère Philippe comme associé),

• Gédéon Marchal et Charles Marchal ne subirent pas de changements importants jusqu’en 1870.

Mentionnons ici que la maison Steinheil, Dieterlen et Cie s’attacha, vers les années 1860 Mr Armand Lederlin qui s’occupa spécialement de la teinturerie. Son activité fut – dans tous les domaines – très importante; il put alors acquérir lui-même à la rude école qu’était l’industrie de l’époque, une expérience qui lui rendit, plus tard, d’excellents services. Quittant Rothau avec Cristophe Dieterlen après l’annexion de 1871, il fonda à Thaon-les-Vosges, un blanchiment qui devint par la suite la Blanchisserie et Teinturerie de Thaon, établissement dont l’importance et les ramifications dans la France entière, furent longtemps bien connues.

Rappelons ici que, dans le courant de l’automne de 1864, la Compagnie du Chemin de fer de l’Est inaugura la ligne de Strasbourg à Mutzig, ce qui facilita un peu les transports. (Ajoutons que le tronçon Mutzig-Rothau fut ouvert au trafic en 1877 et celui de Rothau à Saâles en 1891).

L’industrie de la Vallée au début de l’annexion (1870-1890)

Dans les années qui suivirent l’annexion de l’Alsace à l’Empire allemand (dont l’une des conséquences fut l’incorporation dans le département de la Basse-Alsace des cantons de Schirmeck et de Saales) les 80 000 broches de filature et les 1 750 métiers qui tournaient et battaient dans la Vallée de la Bruche, ne subirent – quant à leur nombre – que peu de modifications. Ce n’est que dans les années de 1880 à 1900 que, les uns après les autres, les établissements existant augmentèrent leur matériel.

À cette époque, se créèrent de nouvelles usines:

1881: création du Tissage Christmann et Scheppler à Waldersbach.

1885: absorption des Etablissements Malapert par la maison Scheidecker, de Régel et Cie.

La maison Claude Frères acquiert, en 1883, la fabrique d’ouate à La Haute-Goutte, et la transforme en tissage mécanique.

La filature Muller et Fils, située à Schirmeck, – incendiée en 1875 et non reconstruite- est cédée en 1886 par ses propriétaires à la maison Heumann, qui en fait un tissage.

En 1894, se crée le tissage Mansching à Bourg-Bruche.

En 1895, acquisition par la maison E. Marchal et Cie du tissage Gustave Jacquel, à Vacquenoux. Dans le courant de la même année, Frédéric Jacquel, associé de son père Paul Jacquel, mais seul gérant de l’affaire, construit une nouvelle filature et un nouveau tissage à Natzwiller.

En 1895-96, Paul et Ernest Marchal succèdant à leur père Gédéon Marchal, construisent un tissage à La Claquette.

En 1896, la Filature de Poutay rachète les bâtiments de l’ancienne Filature Lefèvre à Saint-Blaise et y monte des métiers à tisser.

A toutes ces maisons s’ajoutèrent:

- en 1896, le tissage Dufau et Cie à Saulxures

- en 1897, le tissage Scheidecker et Glaszmann à Barembach. L’un des fondateurs, M. Camille Glaszmann, dirigeait jusqu’à cette époque une fabrique d’accessoires de tissage, tels que navettes, peignes… qu’il avait reprise de son père Jean-Frédéric Glaszmann. Ce dernier avait transporté, en 1834, à Barembach, un atelier qu’il possédait à Rothau, et dans lequel son père avait tourné la plupart des colonnes en bois utilisées, au début du XlXème siècle, dans la construction des usines

La maison Spach et Fils à Rothau tout en continuant la fabrication du fil à coudre, se spécialisa dans celle des rubans et lacets de coton.

L’essor du textile de la Bruche de 1900 à 1914

L’aube du XXème siècle voit apparaître une nouvelle éclosion de filatures et tissages:

- en 1900, le tissage de la Maison Gédéon Marchal Fils à Saâles

- en 1903 ; le tissage puis, en 1908, la filature de Frédéric Jacquel à Dinsheim

- en 1905-1907, le tissage et la filature de la maison Claude Frères à la Quiaille. (Signalons aussi qu’en 1909, la maison Claude Frères créa, à Rambervillers -Vosges- une filature de 25 000 broches).

- en 1905, création du Tissage de Champenay par la Filature de Poutay.

Vers la même époque, la maison A. Gander et ses Fils crée un tissage mécanique à Grendelbruch.

La Maison Scheidecker, de Régel et Cie à Lutzelhouse acquiert en 1910 les tissages de la maison Heumann et Fils (de Goeppingen) à Schirmeck. L’un de ces tissages, dit « du Faubourg », avait été installé en 1886, dans les bâtiments de la filature Muller et Fils, incendiée en 1875. Enfin, vers 1909, la maison Gimpel Frères, de Sainte-Marie, monta à Fouday, un tissage d’environ 200 métiers, spécialement aménagé pour la fabrication de tissus couleur.

Pendant la guerre 1914-1918 et après l’armistice

En 1914, la déclaration de la guerre arrête brusquement broches et métiers. Le travail cessa complètement pendant deux mois puis, peu à peu, reprit progressivement dans le but de procurer un gagne-pain à une population qu’une longue habitude du travail « fin » en filature et tissage rendait peu apte à des travaux plus rudes. Ce fut l’ère des moyens de fortune: matière première qui, passable pendant les premiers temps, s’améliora de mois en mois, réduction du personnel masculin, mobilisé toujours plus largement, difficultés de transport, et, enfin, en 1917, arrêt complet. Dynamos, moteurs électriques et courroies furent repérés, immatriculés et réquisitionnés (il y a bien de ci, de là, un et même plusieurs moteurs, ou tel rouleau de courroie dont on n’aime pas se défaire qui échappe au sort commun), mais impossible de travailler!

L’armistice, avec toutes ses joies, vint mettre une fin à cet état de chose… peu industriel. Car quelques mois plus tard, au début de 1919, le coton arrive lentement, parcimonieusement distribué par les organes qui régissent le ravitaillement en matière première, mais il arrive! Les machines à vapeur se remontent; renvideurs se r’habillent; on travaille fébrilement, car on est impatient d’entendre à nouveau le ronflement des broches et le tintamarre des métiers. Peu à peu les machines, dans l’ordre immuable de leurs fonctions respectives, se garnissent de coton, la première fusée « française » est filée, et la première pièce de calicot elle aussi « française », passe au métrage.

Après la guerre 1914-1918, s’ajoutèrent aux filatures et tissages existant avant la guerre:

à Molsheim: un tissage des Etablissements Frédéric Jacquel

à Wasselonne: une filature et un tissage des Etablissements Claude Frères

à St-Blaise: une filature, à Colroy et Ranrupt: deux tissages des Etablissements Albert et Rodolphe Thormann, auxquels la filature de Poutay a cédé le tissage de Saint Blaise continuant elle-même, sous la raison sociale: « Filature et Tissage Henri Thormann » l’exploitation de la filature à Poutay et du tissage de Champenay

à Waldersbach: une filature de la maison Albert Christmann

Après la Grande Guerre, la maison Scheidecker, de Régel et Cie fusionna avec la société Sellier, Buxtorf et Cie, et devint la société anonyme Sellier, Schieber, Buchier et Cie, avec siège social à Paris. Cette société engloba les usines que la maison Scheidecker, de Régel et Cie possédait à Lutzelhouse, Muhlbach, Schirmeck, La Broque, Grendelbruch (et Biblisheim, dans l’arrondissement de Wissembourg), ainsi que les filatures et tissages du Rabodeau à Moyenmoutier (Vosges). Cette même société fit l’acquisition, en 1923, du tissage Gander et Fils, à Grendelbruch.

En 1926, la maison Glaszmann a construit une filature à Oberhoffen, près de Bischwiller.

Considérations économiques

Dans le domaine économique,bien des problèmes se sont posés aux industriels du textile. On peut dire que le marché d’avant 1870 ne dépassait pas les limites de la France; le pays absorbait pour ainsi dire toute la production.

Les filatures trouvaient dans les tissages avoisinants des preneurs bien disposés; le tisseur avait sa clientèle (la rue du Sentier, comme encore de nos jours, était le quartier où les « cotonnades » trouvaient le plus d’acquéreurs). La maison Steinheil, Dieterlen et Cie, qui, seule parmi ses compétiteurs possédait une teinturerie, s’adressait à une clientèle plus exigeante, du fait du « fini » de ses produits.

Après 1871, une période transitoire de quelques années permit encore l’exportation (c’était hélas le mot qui entrait en ligne de compte) vers la France.

Ce délai passé, et les droits d’entrée français opposant une forte barrière à l’entrée des produits alsaciens (économiquement parlant assimilés à des produits allemands) il fallut chercher d’autres débouchés; bien que ce ne fut pas de gaîté de coeur, on sollicita des ordres de la part de grossistes allemands. Et ce furent Berlin, Francfort, Leipzig, Stuttgart et d’autres villes avec lesquelles s’établit peu à peu un courant d’affaires soit direct, soit par l’intermédiaire de négociants de Mulhouse, Bâle ou Zurich.

L’industrie textile connut à cette époque des années de fonctionnement normal et satisfaisant; mais elle eut aussi à traverser des crises qui occasionnèrent parfois – et temporairement – des périodes de chômage partiel.

La grande guerre vint brusquement mettre un terme à un état de choses auquel il avait fallu se plier; et la reprise, après l’armistice, plaça l’industrie textile alsacienne devant de nouveaux problèmes. Situation plus délicate qu’en 1871, car la lutte économique était devenue plus difficile. Le formidable apport que le Haut- Rhin et le Bas-Rhin apportaient à l’ensemble de la filature et du tissage de coton français pouvait peser dans la balance et provoquer un déséquilibre néfaste. Celui-ci fut quelque peu combattu par l’article 260 du Traité de Versailles, qui obligea l’Allemagne à accepter, pendant cinq ans, l’entrée en franchise de tous les produits d’origine alsacienne et lorraine. Encore que, en ce qui concerne les filés et tissus de coton, les quotas prévus ne furent jamais atteints et que l’Allemagne, pendant la période de l’occupation de la Ruhr, s’abstint volontairement d’acquérir des produits français. Il serait injuste de ne pas reconnaître que cet « exutoire » économique que fut l’Allemagne en 1921, 1922 et 1925, a eu des effets bénéfiques, dans la mesure où ces exportations ont désengagé le marché français.

Mais ajoutons aussi que l’industrie textile du Bas-Rhin, et principalement la Vallée de la Bruche, avait, dès 1919, cherché à se créer des rayons de vente dans « la France de l’intérieur », et que les marchés de Paris, Villefranche, Rouen, Lille et autres avaient été consciencieusement prospectés. Travaillant ainsi dans les deux sens, ayant ses « antennes » tant dans la métropole, dans les colonies de l’époque, qu’à l’étranger, la « Bruche Textile » put alors maintenir les portes de ses usines toujours ouvertes, et n’eut pas à enregistrer une seule heure de chômage.

La fin de l’industrie textile

Jusqu’à son extinction dans les années 1960, l’industrie textile de la Vallée de la Bruche, répartie de Saâles à Molsheim, groupait environ 230 000 broches finisseuses et environ 8 500 métiers à tisser La consommation annuelle en coton brut était de l’ordre de grandeur d’environ 25 000 balles. (Une balle de coton équivaut à environ 220 kg nets). Ce coton était principalement d’origine américaine, et des colonies françaises de l’époque. La production annuelle en fil se chiffrait, pour le groupe de la Bruche, à environ 5 millions de kilogrammes en numéro moyen.

Le tissage arrivait à une production annuelle de 550 000 à 580 000 coupes de 100 mètres (réduites en 20 fils), ce qui équivaut au chiffre intéressant de 6 ó mètres à la seconde! Près de 5 000 ouvriers et ouvrières étaient occupés dans les différents établissements. Leurs conditions de travail, au point de vue hygiène, furent améliorées sensiblement; il n’était pas de filature ou tissage qui n’ait songé à une aération saine et une ventilation des locaux industriels; les œuvres sociales telles que Caisse de Malades ont, de tout temps – et bien avant d’autres régions – été appliquées; les allocations familiales ont été adoptées dès qu’il en fut question; bien des maisons ont des fonds de retraite pour leurs anciens ouvriers. Enfin, les salaires ont toujours été adaptés aux indices officiels par des majorations successives.

L’industrie textile dans la Vallée de la Bruche : étude de M. Paul JACQUEL, Président Honoraire de la Chambre de Commerce et d’lndustrie du Bas-Rhin, Président d’Honneur des Anciens du Cours Complémentaire de Schirmeck et qui fut publiée dans les n° 57 (février 1963), 58/59 (juin 1964) et 60 (mars 1965) de L’Essor, revue des Anciens du Cours Complémentaire de Schirmeck

–