D’un personnage mal embouché aux façons grossières, on dit que c’est un rustre ou un rustaud, ce qui signifie à l’origine paysan. Inversement, la qualité d’un homme poli est l’urbanité, donc une vertu supposée citadine. La langue française établit ainsi une distinction entre les gens des villes, de bonne éducation, et ceux des campagnes, plutôt mal élevés. Voilà qui est contestable…

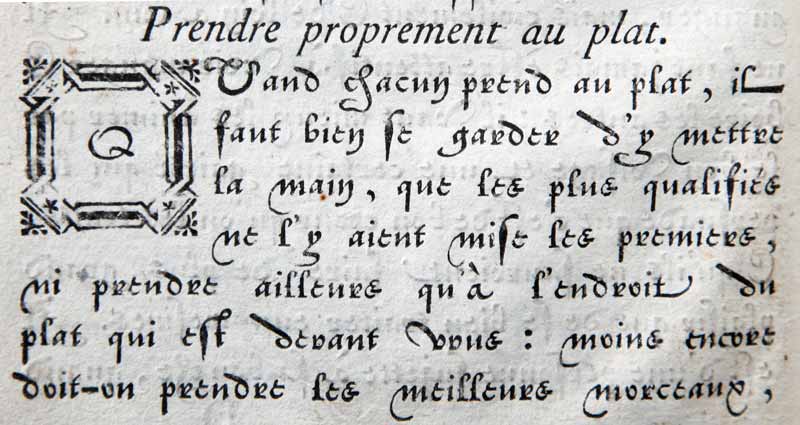

Au XVIIIe siècle et même après, on considérait les paysans des vallées vosgiennes comme des espèces de sauvages. Assurément, ces familles souvent très pauvres, gagnant péniblement leur vie dans un climat rude, ne payaient pas de mine et ignoraient les raffinements de la société bourgeoise. Néanmoins, il existe un cahier, dont certaines pages portent la date de 1778, où une jeune fille de Bellefosse alors âgée d’une quinzaine d’années a soigneusement recopié des règles de savoir-vivre qu’il faut probablement faire remonter au pasteur Oberlin.

« Prendre toujours garde à la personne avec laquelle on traite »

Cela commence par une définition : « La civilité n’est autre chose que la modestie et l’honnêteté que chacun doit garder dans ses actions » et « pour pratiquer cette science, il faut observer exactement les circonstances suivantes » :

- se conduire chacun selon son âge et sa condition,

- prendre toujours garde à la personne avec laquelle on traite,

- bien observer le temps et avoir égard au lieu où on se trouve.

Ainsi la familiarité ne sort pas de la bienséance si on traite « d’égal à égal », si on se connaît bien, ou « de supérieur à inférieur ». Avec des gens qu’on connaît peu, elle constitue une incivilité et devient une effronterie avec des supérieurs.

Il faut avoir soin « de vous tenir la tête nette, de même que les yeux et les dents dont la négligence gâte la bouche et infecte ceux à qui vous parlez » et observer « la même chose à l’égard des mains et même des pieds, particulièrement l’été pour ne pas faire mal au cœur de ceux à qui vous conversez ».

« Ne tenez pas les ongles trop longs, ni pleins d’ordure, ne les rongez jamais avec les dents et ne les coupez pas devant les autres. »

Il est inconvenant, en présence de quiconque, de porter la main aux « parties du corps qui ne sont pas exposées à la vue », comme de tuer une puce ou « autre vermine ».

Toux et éternuements doivent rester aussi discrets que possible. « Pour toucher au-dedans du nez », il faut toujours se servir du mouchoir et, surtout, après s’être mouché, ne pas regarder ce qu’on a « tiré ».

Un paragraphe entier est consacré à la manière de cracher poliment : « Ne poussez pas trop loin votre crachat de vous, ni contre les murailles, ni d’une fenêtre en la rue et [si] ce que vous avez craché est un peu épais, mettez le pied dessus »…

Certes, on peut douter que toutes ces règles et celles qui ne sont pas citées ici aient été strictement respectées par tous les gens du Ban de la Roche. Néanmoins, elles y étaient enseignées et plus d’un citadin de nos jours pourrait prendre de la graine en lisant ce cahier d’une rustaude de jadis.

Madelène Krieguer, de Bellefosse, a noté dans un cahier les conseils de civilité qu’elle avait appris vers 1780. (Article de Marie-Thérèse Fischer)

–