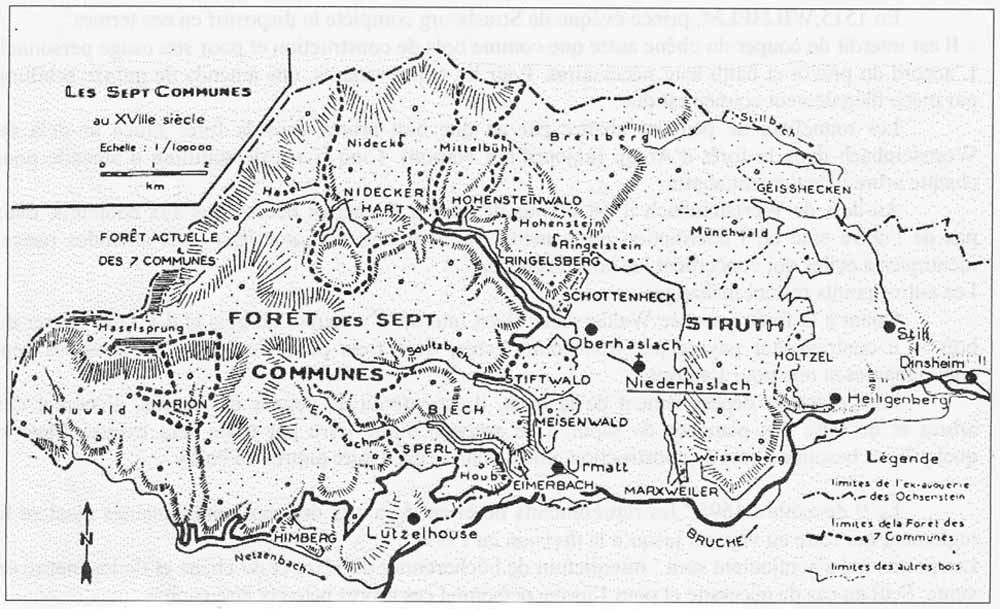

Les sept communes Urmatt, Dinsheim, Still, Heiligenberg, Niederhaslach, Oberhaslach et Lutzelhouse se partagent pour moitié avec le chapitre de la collégiale Saint Florent de Haslach une forêt dite marche forestière de 3 800 ha.

Cette marche provient d’une donation en 676 du roi Dagobert II à St Florent. Une partie seulement de cette donation est devenue une marche : la marche de la forêt des sept communautés, espace qui diminue sérieusement selon les besoins des évêques au cours des siècles.

En 1365 l’évêque Jean II de Lichtenberg donne une partie de son territoire aux sept communautés et à la collégiale afin qu’elles l’exploitent en commun. Cette marche seigneuriale devient “libre” et permet aux habitants de prospérer et de se développer.

Afin d’éviter tout gaspillage et dégradation l’évêque Jean élabore un règlement fixant les droits d’usage de cette forêt :

“Il est porté à la connaissance de tout homme que l’usage journalier et abusif de la forêt située dans la vallée de la Bruche est à l’origine d’une dégradation excessive de ces bois. Les coupes non gérées et sauvages faites par les manants, les domestiques et les jeunes gens, souvent dues à la méconnaissance du geste mettent la forêt en péril, ce qui menace fortement l’avenir des générations futures de la région qui cherchent leur subsistance dans cette forêt. De même que la pâture et a glandée dans les lieux créent des détériorations nuisant à la pérennité de la flore et surtout à son renouvellement.”

En 1695 les représentant de la collégiale et des sept communautés ajustent le règlement qui reste en vigueur jusqu’à la division en 1799.

Les conflits

Les seigneurs évêques acceptent difficilement que des communautés laïques et une collégiale soient propriétaires de forêts. Ils font tout pour réduire la surface du territoire et les différents droits par des actions en justice.

Les réductions du territoire

Entre le bas Moyen-Age et le 14ème siècle les évêques détachent les deux tiers du territoire d’origine. Ils créent également au dépens de la forêt trois fiefs militaires : le Ringelstein, le Hohenstein et le Nideck.

En 1542 l’évêque Erasme renouvelle le droit de la collégiale et des sept communes et plante les bornes qui délimitent définitivement les différents bois, ceux de l’évêque, des villes de Strasbourg, Molsheim et Mutzig. Ces limites ne bougent plus jusqu’au partage du territoire.

Les réductions des droits

Les sujets de la vallée de la Bruche adressent en 1515 une pétition au prince évêque Wilhelm dénonçant les droits ancestraux qu’il a supprimés.

Au début du 18ème siècle se pose le problème de l’accroissement de la population qui demande de nouvelles terres arables. Par ailleurs le début de l’industrialisation entraîne une augmentation de la consommation de bois.

En 1703 plusieurs personnes font d’importantes coupes de bois et rasent une partie de la forêt. Le chapitre de la collégiale et les communes envisagent de se pourvoir en justice pour faire respecter le règlement et remédier à ces désordres. L’évêque envoie un procureur fiscal et un receveur pour mener une enquête …

Après une procédure de deux ans la situation évolue : la marche reste la propriété de la collégiale et des sept communes, mais l’évêque dispose de la police de la forêt.

Après 1750 l’intendant d’Alsace assure l’administration de toutes les forêts communales et nomme un inspecteur des forêts communales de la vallée de la Bruche. La marche forestière n’est plus libre, sous tutelle de l’évêché et de l’intendance.

En 1789 les habitants d’Urmatt font une pétition dans laquelle ils demandent que les gardes forestiers n’habitent plus dans la forêt où ils ont de nombreux avantages.

Le partage de la forêt indivise

Les chanoines n’ayant pas participé au pillage de la forêt désirent avoir leur forêt particulière interdite aux villageois et facilement contrôlable.

Après de longues discussions il est conclut un accord en 1782. Le chapitre ne peut recevoir plus de 1611 arpents sur le total de 7776 arpents, le reste étant divisé en six cantons aussi égaux que possible. Les communes sont réticentes à partager leur part, mais devant la pression de l’administration elles finissent par accepter ce partage. Un long processus de plusieurs années démarre, avec des oppositions, en particulier entre Lutzelhouse et Urmatt.

La première difficulté rencontrée est la dissolution du chapitre en 1791. Les communes tentent de récupérer sans succès la part du chapitre.

La deuxième difficulté a pour origine le mode de partage en lots de valeur égale. Cinq communes, Dinsheim, Still, Nieder et Oberhaslach, Lutzelhouse veulent un partage proportionnel au nombre de feux. Urmatt et Heiligenberg demandent le statu quo.

Le partage définitif en parts égales est prononcé en 1833 par ordonnance royale, à l’issue d’un demi siècle d’actions judiciaires.

Les responsables privilégient la valeur vénale des parts plutôt que leur surface, et les lots sont situés le plus près possible des villages pour faciliter l’exploitation.

La part pour chaque commune a une valeur de 16 947,75 francs, avec des superficies qui diffèrent (en arpents)

– Dinsheim 730

– Heiligenberg 506

– Lutzelhouse 1200

– Niederhaslach 794

– Oberhaslach 904

– Still 862

– Urmatt 1022

Le 20 mars 1833, le partage est définitif après de longues procédures et la décision finale de Louis Philippe, roi des Français. Seul le Haselsprung, territoire de 92 ha reste indivis entre les sept communes, car constitué d’un mélange d’arbres rabougris et de chaumes servant de pâture. Comme les frais d’entretien et de garde sont plus importants que les revenus, les communes tentent à plusieurs reprises de vendre ce territoire.

L’exploitation est dirigée par les inspecteurs des Eaux et Forêts de Schirmeck.

Les maires fondent un syndicat dont la présidence est confiée au maire d’Urmatt.

Aujourd’hui

Le service public “Syndicat de la Forêt des Sept Communes” a été créé le 19 avril 1994. Sa forme juridique est “Commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes”. Son fonctionnement est régit par le code général des Collectivités Territoriales, article L5222-1/2/3.

–